当前位置:首页 > 新闻资讯 > 景区动态

当前位置:首页 > 新闻资讯 > 景区动态钟楼 鼓楼

钟楼、鼓楼是两座形制雷同、位置对称的楼阁式建筑,用以悬钟系鼓, — 来报时报警,二来彰显威仪。钟鼓楼之设,源于佛寺之规制。所谓晨钟暮鼓,即钟楼在东,黎明撞钟;鼓楼在西,日落击鼓。僧徒道士听到钟鼓之声,即为集合之号,或奉香,或诵经,或演法,或布道。大约在宋代,即佛教禅宗“伽蓝七堂”建筑之制定型以后,钟鼓楼以对峙之势设置于寺庙前端两侧也随之成为定制。明清时,释道儒三教合流,寺庙道观中设立钟鼓楼遍及天下。也有城镇、官府建钟鼓楼的,这时已变为地标建筑,位置也不遵循对称之法,功用以报时为主。

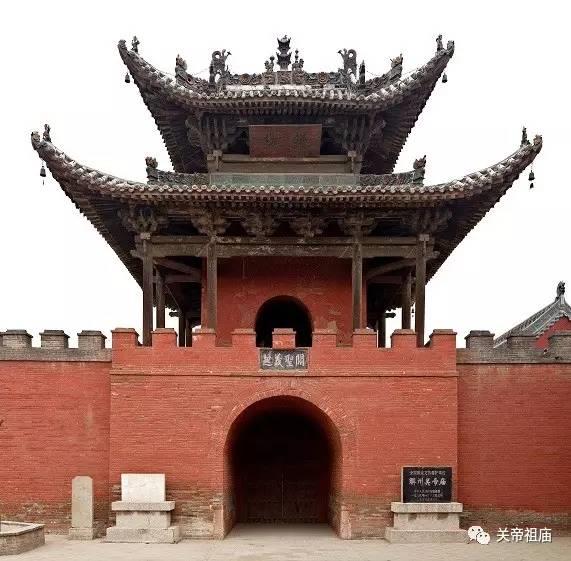

解州关帝庙的钟、鼓楼位于端门与雉门之间的东西轴线上,分别与主庙前沿宫墙东西转角处相连。钟楼居东,鼓楼居西。据庙中碑记,钟鼓楼始建于明万历年间(1573-1620),现存建筑为清乾隆年间(1736-1795 )遗物。

钟、鼓二楼平面均为方形,两层,总高17.19米。下层砖砌墩台高大巍峨,当心辟有东西向的砖券洞门,门洞内各设板门,遥遥相对,应时启闭。面向庙外的门洞上方嵌有石匾,匾上镌刻“关圣义起“四字。庙内墩台南侧砌设台阶,由此可达二层。台顶女儿墙围护一周,墙巅砌有垛口,与主庙墙垣呼应,犹如皇宫宫墙一般。墩台之上,建有木结构楼阁一座。平面呈正方形,面阔、进深皆三间,四面环廊,四根内柱间筑有砖墙,东西向辟券洞门各一。钟楼内悬挂有清乾隆三十七年(1722 )铸造的铁钟一口。屋顶皆重檐歇山式,黄绿色琉璃瓦覆盖,出檐适度,翼角翘起,秀丽挺拔,如翚斯飞。

文:卫文革 图、编辑:孙冉